マスタリングってどんなことをするの?ミックスとの違いは?マスタリングの基礎知識

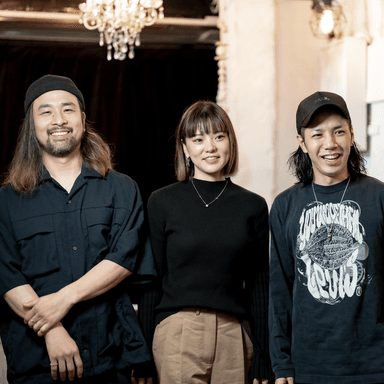

音楽制作の最終工程であるマスタリング。必要なのは分かるけど、一体どんなことをしているんだろう?マスタリングをすることで楽曲にはどんなメリットがあるんだろう?など、マスタリングについてよく理解できていない方も多いかもしれません。今回は、マスタリングエンジニアとしてASKAや八神純子の作品に関わるなど、第一線で活躍されている粟飯原友美氏に、マスタリングの基礎知識から使用機材までお話を伺いました。

マスタリングとは?

-まずはマスタリングとは何か、というところからお聞きしたいです。

マスタリングは音楽制作の一番最後の工程なので、細かく言うとやることはすごく多いんですが、一番大きな目的としては、ミックスが終わったあとの作品を客観的に聴いて、最終的なリリース形態合わせた形でベストなサウンドと、音圧、レベルに整える作業、ということになります。

その他に、楽曲の制作過程では気が付かなかった音源の問題があることがあります。レコーディングからミックスまでの長い時間、ずっと聴いてきているアーティストご本人やスタッフでは気が付かないことがあるんですよね。

音圧を上げてみた結果、それまで気にならなかったノイズがちょっと目立ってきてしまうことなど。そういった場合は本人やスタッフに確認を取って、必要であればノイズを除去します。

それらに対処したあと、最終的なマスターファイルを作成します。

-リスナーが聴く状態に仕上げるということですか。

ミックスは、一つの楽曲をまとめ上げることを目的としていますが、マスタリングは、リスナーに届けるリリース形態、アウトプットのために、ミックス音源を最適化することを意味します。

また、アルバム等の場合は曲間を決めるのも、全部マスタリングの工程でやります。

制作プロセスの最終的なクオリティチェックという意味でも、マスタリングは重要な役割を担っているんです。

-リリース形態やメディアに合わせて調整する際は、どんなことを考慮しますか?

例えば、配信だけのリリースの場合、配信プラットフォーム側で音圧を下げられたり、ノーマライゼーションをかけられたりするので、そういう環境も考慮して、クライアントに確認しながらマスタリングをします。

作品のリリースが配信のみの場合は、音圧を過度に上げる必要がない場合が多いので、無理になんとかして音圧を上げるという方向性はしない方が良いというアドバイスをしつつ、楽曲に合う音圧レベルを目指します。CD のリリースがある場合は、やっぱり音圧を上げたいという要望もありますので、配信のみの場合よりは、もう少し頑張って上げたりという場合もあります。そうは言っても、やっぱり楽曲に合う音圧っていうのがありますので、これらはジャンルも勘案して、ご提案をさせて頂くこともあります。立ち会いの場合は直接相談が出来ますが、オンラインでお受けしている場合は、特に音圧に対してお任せします、という場合には、私の判断で楽曲や作品に合う音圧にします。

あとは、映像用の音楽、DVD とか Blu-ray(ブルーレイ)になる音源のマスタリングをやることもありますので、その場合はトゥルーピークなども CD や配信、ストリーミングよりも注意して調整します。

-ライブの映像作品ですか?

そうです。ライブ映像の DVD やブルーレイ用の音源のマスタリングですね。

マスタリングをする上でトゥルーピークという値があるんですけど、映像音楽のマスタリングではそれを-1dB にしなきゃいけないなど、色々なルールがあるので、それに合わせて最終的なフォーマットに落としていきます。

-扱うものがブルーレイなど別のメディアになっても、音楽のマスタリングという意味では考え方は一緒なんでしょうか?

そうですね。基本的な考え方は一緒ですけど、最終的なアウトプットに合わせて多少考慮することが変わってきます。

映像用ブルーレイは大体の人はテレビのスピーカーで聴くと思うのですが、テレビのスピーカーだと低域があまり強く出ないことが多いので、低域の重心を少し上げて、低音を感じやすくする工夫をします。

あと、最近レコードを作りたいというアーティストが結構多いんです。

レコードは、低域を強く出すとその分溝が太くなるんですよ。レコードに収録できる時間は決まっているので、低域成分が多いと時間を圧迫してしまうので、低域については少し考慮することもあります。

マスタリングの具体的な流れ

ー最終的なアウトプットでやることは細かくは変わるとは思うのですが、大まかにどんな順番で何をされているのか、流れを教えていただけますか?

まずミックス音源を受け取ったら、一通り聴いて、その作品に対して何が必要なのかを考えます。

マスタリングの作業は、AVID Pro Tools を再生機として、オーディオインターフェースを介してアナログのイコライザーとリミッターに送ります。私が使っているこの機材は、Bettermaker のアウトボードエフェクターなのですが、見た目はちょっとデジタルっぽいんですけど、コントローラー部分だけデジタル制御で、内部は全部アナログ回路になってるんです。

これを通したあと、MAGIX Sequoia(※)に録っていきます。

Sequoia の中でもプラグインを使うので、アナログのアウトボードとプラグインのハイブリッドな方法で行ってます。

ProTools → アナログアウトボード → Sequoia という信号の流れです。

※ Sequoia(セコイア):MAGIX社(現在はBoris FX社)がリリースしているマスタリング専用のDAWソフト。

-マスタリング作業をどの曲から進めるのか、順番はあるのでしょうか?

アルバムであれば基本的に1曲目から手を付けるんですけど、たまに1曲目がすごく静かな曲で、2曲目が元気な曲の場合や、1曲目が Introduction的な楽曲であれば2曲目から先に取り掛かるときもありますね。

又は、作品の中でメインタイトルになる楽曲から取り掛かることもあります。様々な状況を考慮して、どの楽曲から始めるかを考えて進めていきますが、リスナーはアルバムを聴く時には頭から通しで聴く方が多いですから、基本的には流れで進めていくことが多いです。

このような流れで全曲のサウンドの調整、音量・音圧の調整をして、曲間を決めていきます。

立ち会いであれば一緒に確認をしながら進めていきますが、オンラインでお受けする場合には、依頼事項があればそれに従って、なければ私の判断で進めて確認用の WAVファイルを送りチェックしてもらいます。OKであれば、マスターファイルを作成します。

CD になる作品であれば、PQ(※)、POS、ISRC など、製品として必要な情報を入れて DDPファイルを作成します。

配信用であれば WAVファイルを書き出します。そして、全聴チェックをして納品します。

ノイズ処理は RX(※)でやることもありますが、 Sequoia にノイズ処理の機能があるので、リップノイズなどの簡単なノイズ処理機能を使います。それで処理出来ないものは RX connect を使って、RX に音を送って、ノイズ処理をしてから Sequoia に戻します。

※ PQ:CDプレスマスターのファイル形式。曲の開始時間や演奏時間などを定義する。

※RX:iZotope がリリースしているオーディオリペアのプラグイン。

使用している機材について

-アウトボードとプラグインの両方を使用されるとのことでしたが、どのような使い分けでしょうか。

私が最終的に音を聴く時は、アウトボードとプラグインが全部通った音を聴いて確認しています。

今はほぼ全ての作品にプラグインを使っていて、最終的にプラグインで完結させるので、実はアナログの方のリミッターはあまり積極的に使ってないんです。

オーバーレベルの状態を防ぐためにダイナミクス系は最後に1個必ず通すことにしていて、最終的にプラグインで整えています。プラグインを通す前にアナログアウトボードでがっつりダイナミクス系を使ってしまうと、その後、プラグインでの調整しづらくなることと、どれくらいの音圧にするのかを最終段で決めているので、今現在は、アナログリミッターはあまり積極的に使わなくなりました。

-実機のアウトボードは何を使用することが多いですか?

主にイコライザー部分で、Bettermaker の EQ232P には、Pultecセクションがあるので、これはよく使います。主に低域においては、キックやベースのアタック感、トランジェントを良くするようなイメージで使います。それとハイエンドはアナログで調整したい場合もありますし、Bettermaker の Mastering Equalizer のハイパスフィルターは音の伸びが良いので、使いたい時も結構ありますね。

-一般的に、プラグインの実機は存在するものなのですか?

実機で存在しているものと存在していないものがあります。私のところにあるものでは、Bettermaker の EQ232P MKIIという実機があるんですが、これをモデリングした EQ232D というのがあるんですよね。この EQ232P には Pultecセクションがあって、私は結構使うんですけど、実機とプラグインを比べると実機の方が良くて、私は実機の方を使いますけど、プラグインの方もしっかりモデリングしていまして、音の質感も悪くないですし、実機の値段を考えるとプラグインでも十分使えるものだと思います。

他にも、さまざまな実機がモデリングタイプとしてプラグインになっていて、例えば SSLコンソールに装備されていたイコライザーやバスコンプのモデリングだったり、Shadow Hills の Mastering Compressor、SPL の実機など、各種プラグインとしてリリースされていますし、1176系などたくさんありますよね。特徴を良く捉えていますので、実機が非常に高価だったり、現行品が既に無いものもありますから、こういったモデリングタイプは非常に有難いですよね。

それから、私が最近良く使っているプラグインイコライザーで、Three-Body Technology の Kirchhoff-EQ ですが、これ自体はモデリングタイプではないんですが、実機をモデリングした32種類のビンテージEQフィルターが備えられています。こういった独自のエフェクターにモデリングを実装するタイプのものもありますね。

-ミックスエンジニアとは違うプラグインを使っているんですか?

全然違うものもあるし、同じものを使うこともありますね。

例えば、マキシマイザーだと、WAVES の L2 Ultramaximizer というのはミックスエンジニアでも使う人は結構いらっしゃいますよね。

あとは iZotope の Ozone や FabFilter などは、ミキシングエンジニアもマスタリングエンジニアもを使う方は多いですよね。、ただ、Ozone のイコライザーは周波数の上が 20kHz までしか使えなくて、私はエアーバンド(20kHz 以降の周波数)まで使いたいので、30kHz まで使える FabFilter の Pro-Q4 や Three-Body Technology の Kirchhoff-EQ をよく使います。

-使う場面で選んでいらっしゃるんですね。

そうですね。私は、Sequoia に内蔵されているイコライザー もよく使います。

受け取るミックス音源のサンプリング周波数は、96kHz 24bit(または32bit)や48kHz 24bit、または88.2kHz24bit の場合もありますが、 96kHz の場合に 48kHz の周波数帯まで対応できるプラグインがあるので、受け取るミックス音源のサンプリング周波数によっても使い分けたりします。

あと最近よく使うのが Sonnox の Oxford Inflator というプラグインですね。これはマスタリングで使う方は多いかもしれませんが、Oxford Inflator を入れるとボーカルの帯域がうまく前に出るので、挿すだけで使う時もあります。

ほかにも、今はサブスクで使えるプラグインが多くなったので、Plugin Alliance(※)などは、新しいプラグインが出たら試しながら、使えるものを絞っていっています。

※ Plugin Alliance:世界的に有名なアナログ・ハードウェアをプラグインソフトウェアとして開発する、アメリカのオーディオカンパニー

作業環境について

-マスタリングエンジニアの作業部屋に伺うと、スピーカー以外にも、さまざまな機材やその配置が面白いなと思うことが多いのですが、それぞれの用途はどういったものになりますか?

メインで使っているスピーカーは、一番奥にある TANNOY EATONです。

ただもう製造されていないので、替えが効かないんですよね。

それで新しいスピーカーを入れたいなと思って、JBL 705P も使っています。このサイズにしては割と低域もしっかり出るし、アンプ内蔵のアクティブスピーカーですので、アンプに音が左右されないこともあり導入してみました。

YAMAHA の NS-10M は、これで聴きたいというクライアントさんがたまにいらっしゃるんですね。昔からこのスピーカーで聴いてきたという世代の方は、これでチェックをしたいという方もいらっしゃいます。

もうひとつの JBL は、小さいスピーカーでチェックするためのものです。

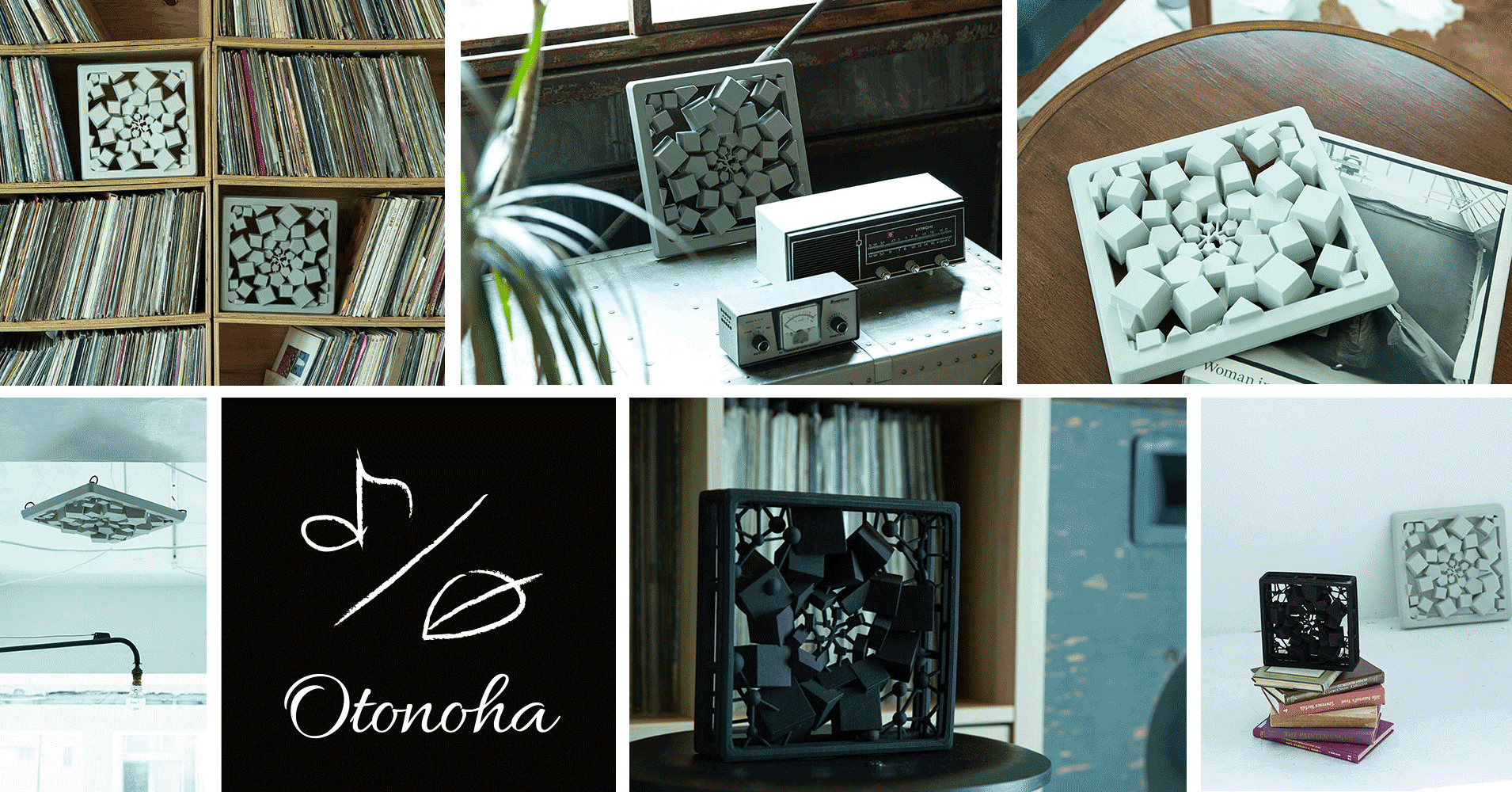

あとは、壁に吊り下げているものと、センターに置いてあるものは音を拡散させる装置になります。音響拡散体 「オトノハ」といって、日本環境アメニティ株式会社から販売されています。

見た目的にも視覚的にも邪魔にならないのでスピーカーの間に置いて、そこの音の拡散を狙っています。

-拡散というのはどういう効果があるんでしょうか。吸音はよく聞きますが。

音を拡散させることで、ストレートの音の干渉をさせないんですよ。拡散するか吸音するかで言うと、ここの部屋は拡散させた方が音が聴きやすくなるんです。長方形の部屋で反射音が混在しやすい部屋というのもありますし、部屋の面積からも直接的に干渉しやすいんですよね。吸音するよりも拡散した方が不要な反射音がすっきりして、音楽的にも細かい部分が聴きやすく分かりやすくなるんですね。

-壁の奥の青い布は吸音で、手前の木は拡散を狙っているんですか?

そうですね。手前の木の板が斜めになってるのは、拡散の目的です。

このセットはとあるスタジオからいただいたものなのですが、私のスタジオでは、下の方に吸音を持ってきて、上の方を拡散にしたかったので、元々の組み合わせから少し変えて設置しています。

吸音をねらうのであれば、ダンボールでも吸音材として使えるから見えないところなど、視覚的に気にならない場所に置いておくといいですね。

本棚も良いそうですよ。あえて高さの違う本ををランダムに置くと拡散が起きるので効果的なんだそうです。

余った空間や音の溜まりが出てしまいそうな場所にあえてちょっと物を置くことで、直接的な反射を減らして拡散したり、吸音したりすることを意識しています。

まとめ

今回は粟飯原さんのご経験から、マスタリングの具体的な作業や、制作環境についてのお話を伺いました。

「マスタリングは最後のクオリティチェック」。

より良い音楽を「残す」「聴かせる」ためには、楽曲の品質やアウトプットにこだわることが大事なんだなと学ばせていただきました。

楽曲制作者のみなさんは、最後の最後まで納得のいく楽曲にするために、マスタリングにもこだわってみてください!

粟飯原さんのキャリアについては、こちらの記事をご覧ください。

粟飯原友美氏プロフィール

生楽器の質感、呼吸、空気感、グルーヴ感などを大切にし、自然に且つダイナミックに仕上げることをコンセプトとし、ロックのような力強さと、ジャズ、クラシックのような繊細さを使い分け、楽曲のもつ世界を引き出すことに定評がある。

代表作としては、ASKA、八神純子、warp jam、平陸、間宮慎太郎、松井慶子、鈴木慶江、井上銘、LEN、他、海外アーティストを含め、多数。

ホールでのクラシックの録音やライブレコーディングなどでも活動中。

生年月日:1971年4月13日

出身:千葉県千葉市

出身校:センターレコーディングスクール、明治学院大学

趣味:キャンプ、スノーボード

粟飯原さんへのご依頼はこちらから!

Winns Mastering

「ONLIVE Studio」は、音楽制作をプロフェッショナルに依頼できるWebサービスです。オウンドメディアである「ONLIVE Studio blog」では、音楽制作のヒントやキャリアに関する情報、専門家へのインタビューなど、あなたの音楽キャリアを彩る情報をお届けします。