録音技術が誕生する前

録音技術が生まれたのは、19世紀に入ってからです。それより前の時代では、音楽を聴くためには演奏場所へ行く必要がありました。

現代では 、CD を作ったりWAVEファイルに書き起こすなど、音楽をデータとして残しておく様々な方法があります。しかし、録音技術が生まれる以前は口承や楽譜によって音楽の継承が行われていたのです。

そのため、作曲家にとっても楽曲の最終的なゴールは生演奏でした。

アコースティック時代(1800年代後半頃〜)

レコーディング黎明期は、音のエネルギーを利用して音を記録していました。

蓄音機の発明

古くから録音の発明は行われてきましたが、一番最初に実用的な録音技術を開発したとされるのは、有名な発明家である Thomas Edison(トーマス・エジソン)です。

エジソンが発明した蓄音機は、フォノグラフというものです。簡単に仕組みをご紹介すると、フォノグラフは以下の様に円筒を削ることで録音を行うものでした。

1.ホーンに音が送られ、その先の振動板に伝わる

2.振動板から音の振動が針に伝わる

3.回転する円筒の表面が振動させた針によって上下に削られ、音が記録される

音を記録・再生できる媒体をレコードと言います。この時は今の様な円盤ではなく、円筒型のレコードでした。

この頃録音された曲には マーチやクラシック、オペラ、さらに黒人歌手で最初の録音物のヒットとなった George W. Johnson『The Laughing Song』(1898年)などがあります。

当時はまだ録音してもノイズが多かったり、音が小さかったり、低音域に至っては、ほとんど捉えることも再生することもできなかったと言われています。

また、蓄音機で録音・再生しても変な音にならないよう、ジャズバンドではドラムをカウベルとウッドブロックに置き換えたりなど、蓄音機との相性も考えて楽器構成の再構築が行われることもしばしばあったようです。

レコーディングするのも一苦労で、ホーンがなかなか音を拾えないため時にはホーンに限りなく近づいたり、大きすぎる音は針が飛んでしまうためのけぞったりなどする必要がありました。

さらに、同じ曲のレコードを作ろうとすると、何度も演奏する必要があったり、蓄音器を何台も用意したりなど...物理的にも体力的にも限界があり、課題がたくさんありました。

レコード産業の開始

改良ポイントがたくさんあった初期の蓄音器。

そこで、Emil Berliner(エミール・ベルリナー)という発明家は、既存の蓄音器のデメリットを改良し、1888年に円盤型のレコードを発明します。私たちが「レコード」といって思い浮かべる形の先駆けですね。

さらに、Emil Berliner はのちの「スタンパー」を発明しました。スタンパーとは、レコードを大量生産するための「型」のようなものです。

このスタンパーの発明により、レコードが大量生産可能となったことから、レコード産業の開始へと繋がりました。

ちなみに、1910年頃までのレコードの売り上げのほとんどがクラシック音楽だったとされています。

1917年には初めてジャズのレコーディングが Original Dixieland Jass Band(オリジナル・ディキシーランド・ジャズ・バンド)によって行われました。1920年には初の黒人歌手として録音され、大ヒットとなった Mamie Smith(メイミー・スミス)『Crazy Blues』さらにScott Joplin(スコット・ジョプリン)によってラグタイムという新たなジャンルも人気になり、ポピュラー音楽(ここではクラシック以外の流行歌を指す)が世間に浸透していくきっかけとなりました。

蓄音機による音楽の変化

蓄音機が登場するまでは、ライブによる演奏が基本だったため、長い尺の音楽が主流でした。しかし、初期の蓄音機で録音できるのが2〜3分が限界だったため、クラシックなどの長い曲の場合は、何枚ものレコードが必要でした。このため、曲も3分前後で作られることが多くなったとされています。

また、これまでは演者は舞台で活躍していたため、多少のミスよりもカリスマ性や情熱的な演奏が求められていましたが、録音するとなるとそれらは逆転して考えられるようになったとされます。

電気時代(1920年代中盤頃〜)

電気を使った録音の開始

1925年頃からマイクロフォンやアンプなど電気技術を活用した録音時代が幕を開けました。

マイクで音を電気信号に変換し、アンプで信号を増幅、その音をレコードに溝を刻む...といったことが電気的に行われるようになったのです。

この技術革新により、録音された音はより明瞭で高品質なものになりました。

また、マイクによって小さな音でも拾うことができるようになり、表現の幅が広がりました。

電気時代では複数本のマイクを使うことができましたが、各マイクの信号はミキシングコンソールのような装置でまとめられ(BUS として)1つのトラックにミックスして録音されていました。また、録音後に編集を加えることはまだできませんでした。

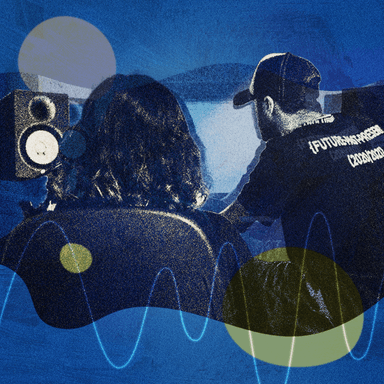

サウンドエンジニアの誕生

蓄音機時代では、一斉に演奏してホーン部分(蓄音器のラッパの部分)で音を集めていたため、ミックスやマスタリングは存在していませんでした。

しかし、マイクが登場したことにより、複数のマイクを立てて、その音を集約したものをレコードに書き込むことが可能となりました。

このことから、今でいう「エンジニア」的な役割が誕生します。

ラジオの登場

1920年代中頃にはラジオが登場し「無料で音楽が聴ける」と、レコード産業はおびやかされ、さらには世界大恐慌もあり、多くのレコード会社は撤退、合併、買収などを行わざるを得なくなりました。

磁気テープ(1940年代中頃〜)

1930年代、ドイツにて磁気テープが発明されます。

磁気テープの録音は、音の電気信号を磁気の強弱に変換することによって、磁気性をまとったテープに音を記録するという仕組みです。

第二次世界大戦を挟んだことから、実際にこの技術が世界に知られるようになったのは戦後以降です。

磁気テープによる録音は、それまでの「電気録音」の時代と比べて音質がさらに向上し、録音時間も長くすることを可能にしました。

また、これまで一度ミスをしたり、納得がいかなければ再度録音し直す必要がありましたが、磁気テープでは特定の部分のテープをカットしたり、録音し直したパートと繋ぎ合わせたりといった編集作業ができるようになります。これにより、音楽制作の自由度が大きく向上しました。

登場した当初は磁気テープ部分が露出した「オープンリール式」でしたが、1960年代半ばには、持ち運びも可能になったカセットテープも登場し、よりコンパクトなものへと進化していきます。

この頃、ロックンロールのスターである Elvis Presley (エルヴィス・プレスリー)の人気によって、若者のレコード消費が加速、さらに1960年代には The Beatles(ザ・ビートルズ)の人気によりその傾向にさらに拍車がかかりました。

マルチ・トラック・レコーディング

1950年代、Les Paul(レス・ポール)によって、マルチ・トラック・レコーディングが誕生。

マルチ・トラック・レコーディングとは、一度に録音するのではなく、別々のトラックに音を個別で録音し、トラックを重ねて録音していくことです。

Les Paul と聞いてギター(Gibson社の Les Paul)を思い浮かべる方も多いと思いますが、彼はそのギターの生みの親であり、ギタリストであり、エンジニアや発明家としても活躍した人物です。

ステレオ録音

本格的にステレオ録音の試みがされたのは1930年頃で、1940年にはディズニーの映画にて採用されました(ステレオではなく3チャンネル)。

1957年には、アメリカにて初の商用ステレオLPレコードが発売されました。

ミキシングコンソールの登場

1950年代半ばに、マルチ・トラック・レコーディングがはじまると同時に、ミキシングコンソールも普及しはじめました。

1958年には Abbey Road Studio(アビー・ロード・スタジオ)にコンソールの名機となった REDD.17 が導入され、その後ビートルズなどのアーティストの名盤を生み出した伝説的なコンソールとなりました。

デジタル時代(1970年代頃〜)

デジタル録音システムは、1967年に日本の NHK技術研究所によって開発され、1971年には DENON(デノン)が世界初の商用デジタル録音を成功させました。

蓄音器からはじまりテープまで進化してきたアナログ録音でしたが、デジタル録音が持つ大きな利点は、何度でも再現が可能なところです。

アナログ録音の場合、ディスクに直接録音を刻んでいるため、レコードやテープ自体が劣化してしまったら元にはもどせません。

しかし、デジタルデータに置き換えられた音楽は、なんどでも再現が可能なのです。

アナログとデジタルの違いを知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

デジタルの出現により、音楽制作のコストが大幅に下がりました。

全てデジタルで録音された初めての人気アルバムは1979年のRy Cooder(ライ・クーダー)『Bop 'Till You Drop』です。

CD の発売

1970年代には Philips(フィリップス)と SONY(ソニー)の共同開発により、CD が開発されました。実際に最初に販売されたのは、1982年のBilly Joel(ビリー・ジョエル)『52nd Street』だったとされています。

また、現在はあまり使われていませんが、デジタル黎明期だった当時は1984年から録音、ミックス、マスタリングがそれぞれデジタルかアナログで行われたかを表す「SPARS」コードなるものが CDジャケットに記載されていました。

DAW の登場

みなさんもお馴染みの DAW は、デジタル録音です。

1989年に、Digidesign(現Avid)という会社が「Sound Tools」という DAW の前身になるソフトを発売。DAW とは、パソコンで音楽制作を可能にするソフトウェアのことです。

DAW の普及により、自宅でもレコーディングが可能となり、ベッドルームアーティストと呼ばれ、自宅から大ヒットへとつながる時代にもなりました。

まとめ

若い世代の方々にとっては、「レコード」や「マルチトラック・レコーディング」、もしかすると「CD」でさえも、あまり馴染みがないかもしれません。

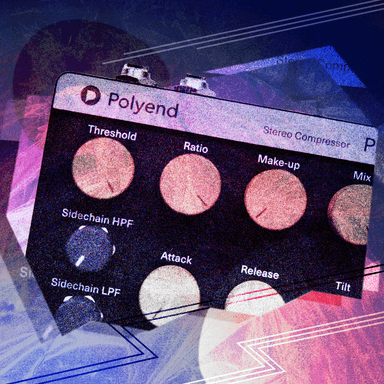

ですが、DAW の基本的な考え方は、過去のレコーディングを基に設計されています。たとえばミキサー画面であったり、BUS の考え方、さらにはアナログ時代ならではのサウンドを再現するプラグインも存在します。

このような録音技術の流れを知っておくことで、点在していた音楽の知識が一本の線で繋がり、理解がより深まるのではないでしょうか?

このあたりも今後、別記事でまとめてご紹介したいと思います。ぜひお楽しみに!

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。