エレキギター・ベースの宅録で活躍!アンプシミュレーターとは?接続方法やおすすめ機材・プラグインをご紹介

「エレキギターを宅録したいけど、アンプって必要なの?」「アンプシミュレーターってどんなもの?」とお考えの方へ。 エレキギターやベースのレコーディングでは、楽器をアンプに繋げて、アンプから出た音をマイクで収音することが一般的でした。 しかし、自宅でレコーディングする場合、アンプを通して音を出せる環境は限られていますよね。そこで活躍するのがアンプシミュレーターです。 この記事ではアンプシミュレーターについて、基礎的な知識をお届けします。アンプシミュレーターはレコーディングだけでなく、ライブでも活用していただけます。

アンプシミュレーターとは?

アンプシミュレーターとは、ギターをアンプに通した音を再現してくれるツールです。

ハードウェアやソフトウェア、また、マルチエフェクターの中に搭載されているタイプの製品もあります。

アンプシミュレーターは何を再現している?

実際のアンプは通常、プリアンプ、パワー・アンプ、キャビネットといった3つの機材がセットになっています。

ギターやベースをマイク録音する場合、プリアンプで楽器を演奏した際の信号を受け取り、パワー・アンプで増幅、その後スピーカーの役割を担うキャビネットから出し、その音をマイクで拾っているのです。

そのため、一口にアンプシミュレーターと言っても、アンプに加えてキャビネット、さらにはどのマイクを使用して、どのように配置するか?というマイキングも選択できるものもあります。(どこまでカスタマイズできるかは、使用するアンプシミュレーターにより異なります。)

ちなみに、アンプシミュレーターからキャビネットだけのシミュレーターを独立させた「キャビネットシミュレーター」という機材も存在します。

再現方法の違い モデリング vs プロファイル

アンプの音を再現するために、アンプシミュレーターには様々な再現方法があります。今回は代表的な「モデリングタイプ」と「プロファイリングタイプ」の2つをご紹介します。

モデリング

アンプの回路や挙動の特性をデジタルで再現するタイプが「モデリングタイプ」です。

モデリングタイプは、様々なアンプモデルやキャビネット、マイクの組み合わせを切り替えたり、細かく調整したりできるため、自由度が高いことが魅力です。

プロファイル

実際のアンプの音をマイクで録音し、保存(キャプチャー)して音を再現するタイプを「プロファイルタイプ」といいます。このプロファイルタイプは、モデリングタイプよりも音の再現度が高いと、一般的には言われています。

またプロファイルタイプは、実際のアンプの音を保存できるので「レコーディングで使用した機材の音を、そのままライブで使いたい」という場合などにはプロファイルタイプが有効です。

プロファイルできる機材を持っていないという場合も、プリセットにはトップクラスのスタジオで制作されたデータがあるので、そちらをダウンロードして使用できます。

プロファイルの場合、保存する時のセッティングや音のニュアンスを丸ごと取り込むため、後から EQ をかけるなどの音の調整をしたい場合は調整後の音を再度プロファイルすると良いです。

少し手間に感じる方もいるでしょう。

本物のアンプと何が違う?アンプシミュレーターのメリットとデメリット

メリット

- 接続の手間がかからない

- 気に入った設定を保存できる

- 名機をシミュレートしたサウンドが得られる

- コンパクト

- 色んなアンプを切り替えられる

- ヘッドホンがあれば、周りの音を気にせずに音が出せる

デメリット

- 単体では音がでない

- 本物に比べると音の迫力に欠ける場合がある

どんな場面で使う?(宅録・ライブ・練習など)

宅録

アンプシミュレーターを使用すれば、アンプを持っていない、または大きな音が出せない環境でも、アンプを通したようなサウンドを自分の楽曲に取り入れることができます。

また、ギター録音の依頼の場合にも重宝するアイテムです。

ライブ(ハードウェアの場合)

ハードウェアのアンプシミュレーターの場合は、ライブでも使用することができます。

「レコーディングした時の機材の音をライブで再現したい、けど機材は持ち込めない...」という場合は、プロファイリングタイプのアンプシミュレーターが活躍します。

練習

アンプを通した音で練習をしたい場合、アンプにつなげることなく使用できます。

しかし、ソフトウェアの場合「レイテンシー」といって、音の処理が PC内で行われることから、実際に弾いている音と、スピーカーやヘッドホンから流れてくる音に誤差が生じてしまいます。

この場合、DAW の設定で「バッファサイズ」や「低レイテンシー」といった設定を活用すると軽減されます。

また、「DSP(Digital Signal Processor)」と呼ばれる、音の処理に特化した専用プロセッサを用いることで、PC の CPU に頼らずにプラグインや音声処理を行うことができます。こうした DSP を搭載したアンプシミュレーターを使用することで、レイテンシーを抑えることが期待できるでしょう。

DSP について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

宅録での接続方法

この章では、ギターをライン入力で宅録する際に、アンプシミュレーターを取り入れる場合の接続方法についてご紹介します。

ハードウェアの場合

宅録でライン録りをする際に、ハードウェアタイプのアンプシミュレーターを使用する場合の接続は以下の通りです。

この場合、DAW にはアンプシミュレーターで作られた音がそのまま取り込まれます。

一方で、「あとから音をいろいろと調整したい!」という方には、リアンプという方法がおすすめです。

リアンプとは、最初にエフェクトやアンプを通さず、クリーントーンでギターの音を録音し、その後にその音をアンプやアンプシミュレーターに通して再度録音する手法です。

細かい音作りをじっくり行いたい場合や、複数のサウンドパターンを試したいときに有効な方法です。

ソフトウェアの場合

ソフトウェアタイプのアンプシミュレーターを使う場合は、さらにシンプルです。

ギターをクリーントーンで録音した後、DAW上でお好きなプラグイン(アンプシミュレーター)をインサートするだけで使用できます。

ソフトウェアタイプの最大のメリットは、録音後にリアンプを行わなくても、さまざまな音作りを自由に試せる点です。

「録ったあとにじっくり音作りをしたい」「複数の音色を比較したい」といったニーズに特に向いています。

「そもそもギターの宅録方法について、いまいちよく分かってない!」という方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

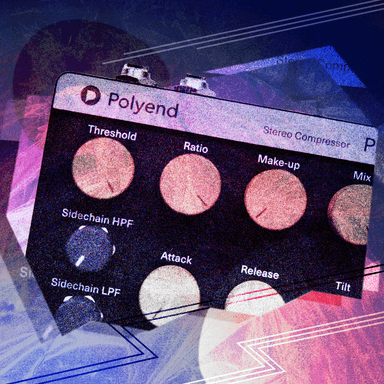

おすすめのアンプシミュレーター【ハードウェア編】

Kemper PROFILER

Kemper Amps は、「プロファイリング」という画期的な技術で一躍アンプシミュレーターの定番になったメーカーです。

「プロファイリング方式」と呼ばれる独自技術は、実際のアンプの音や挙動をキャプチャー(=プロファイル)して再現する仕組みで、世界中のプロがスタジオやライブで使用しています。

アンプヘッドのような形状をした「Head」タイプや、ラック型の「Rack」など、用途によってバリエーションが4種類展開されています。

QuadCortex

QuadCortex は、NeuralDSP というメーカーが開発している、ハードウェアのアンプシミュレーターです。

ディスプレイが搭載されているので、感覚的に複雑な設定ができるのもポイントです。

様々な名機をモデリングしたプリセットもありますが、Neural Capture™ といった独自技術を駆使したキャプチャーも可能です。

また DSP を搭載しているので、CPU を食わずに、低レイテンシーでストレスなく使用できます。

TONEX Pedal

TONEX Pedal は、IK Multimedia というメーカーのアンプシミュレーターです。

Kemper や QuadCortex よりもリーズナブルな価格帯で、比較的手が出しやすいでしょう。

生々しいサウンドに定評があり、プリセットはもちろん、ToneNET と呼ばれる、ユーザーコミュニティ上にアップロードされるリグもダウンロードして使用することができます。

おすすめのアンプシミュレーター【プラグイン編】

NeuralDSP

QuadCortex と同じメーカー、NeuralDSP のアンプシミュレーターのプラグインです。Plini、Cory Wong、Gojira など著名アーティストとのコラボ製品も多数あり、そのリアルなサウンドから現在人気の高いプラグインです。

IK Multimedia / AmpliTube 5

プラグインでお馴染みのメーカー、IK Multimedia のアンプシミュレータープラグイン AmpliTube 5 です。

無料版も用意されているため、宅録初心者で「まずはアンプシミュレーターを安価で試してみたい」という方にとって、ハードルを低く始めることができます。

使用できるアンプは、無料版で6種類、最上位モデルで111種類となっており、より音作りにこだわりたいという方でも、アップグレードすることで、幅広い音作りをすることができます。

まとめ

以上、今回はアンプシミュレーターについてご紹介しました。

エレキギターをお持ちの方は、アンプシミュレーターを使用することにより、宅録や練習へのモチベーションが上がるでしょう。

ぜひこの記事をご参考に、アンプシミュレーターを取り入れた制作を行ってみてください。

東京出身の音楽クリエイター。 幼少期から音楽に触れ、高校時代ではボーカルを始める。その後弾き語りやバンドなど音楽活動を続けるうちに、自然の流れで楽曲制作をするように。 多様な音楽スタイルを聴くのが好きで、ジャンルレスな音楽感覚が強み。 現在は、ボーカル、DTM講師の傍ら音楽制作を行なっている。 今後、音楽制作やボーカルの依頼を増やし、さらに活動の幅を広げることを目指している。