現代のシンセサイザー事情

シンセサイザーは、電子技術の進歩と共に音楽の在り方を大きく変えてきた楽器です。その歴史は20世紀初頭の電子楽器の黎明期にまでさかのぼり、時代と共にアナログからデジタルへ、そして現在のソフトウェアベースの音源へと進化を遂げてきました。ここでは、シンセサイザーの進化の歴史を簡単に振り返りつつ、現代のシンセサイザー事情について、考察していきたいと思います。

Minimoog Model D の登場

シンセサイザーの歴史を振り返ると、1920年代に登場したテルミンまで遡ることになりますが、今なお人気のシンセとして不動の地位を築いている1台と言えば、1970年に登場した Minimoog Model D でしょう。シンセサイザーの大衆化に大きく貢献した機種です。

Minimoog はモジュラーシンセの機能を一体型にまとめ、ライブ演奏にも適した設計となっており、鍵盤付きで持ち運びが容易でした。これにより、プログレッシブ・ロックやファンク、ディスコなどのジャンルにおいてシンセサイザーが急速に普及したのです。この Minimoog が同社シンセサイザーの顔となり、派生した後継機が幾つも登場しました。また本機を参考にしたクローン機種のほか、ソフトウェア・シンセサイザー、スマホアプリにまで波及していったのです。

ちなみに1970年代は、ARP、Oberheim、Sequential Circuits(Prophet-5)、ROLAND(Jupiter-8)などのメーカーが競ってアナログシンセを開発し、それぞれが特徴的な音色と操作性を持ち競い合っていました。アナログシンセは、温かみのある音質と直感的なノブ操作によって、多くの音楽家を魅了していったのです。

デジタルシンセと FM音源の革新

1980年代に入ると、デジタル技術の発展により FM音源が登場します。代表的なのが YAMAHA DX7(1983年発売)です。FM(周波数変調)合成は、従来のアナログシンセでは得られなかったきらびやかで複雑な音色を生み出すことが可能でした。

DX7 は従来のアナログシンセに比べて安価(当時の定価:248,000円)で、量産可能な上に、プリセット音が豊富で、エレピ、ベース、ベルなどの音色が数多くのヒット曲に使われました。デイビッド・フォスターが使う DXエレピなどはあまりにも有名でした。音作りはやや複雑でしたが、プリセット頼みでも十分魅力的な音が得られたため、多くのユーザーに受け入れられたのです。

またこの時期に、MIDI(Musical Instrument Digital Interface)規格が制定されたことも特筆すべきことです(1983年)。異なるメーカーの機器を連携させ、演奏データを共有することが可能になったことで、電子楽器同士の連携が飛躍的に向上し、後の DAW(Digital Audio Workstation)との連携も容易になっていきました。この MIDI 規格、近年までずっと Ver.1だったのですが、2019年にようやくVer.2が発表されました。

サンプラーと PCM音源の普及

1980年代後半から1990年代にかけては、実際の音を録音して再生するサンプラーや、録音した音を波形データとして扱う PCM音源が主流となりました。代表的な機種には E-mu Emulator、Akai S1000、ROLAND D-50や KORG M1などがあります。

これらの機器は、リアルな楽器音に加え、人工的なサウンドも生成できる柔軟性を持ち、映画音楽やダンス・ミュージックに大きな影響を与えました。PCMベースのシンセサイザーは、現代のワークステーション型シンセへとつながっていき、録音サンプルや記録メディアの量産化が進み、よりリアルな生楽器のサウンドでの演奏も可能となりました。

ソフトウェアシンセサイザーの登場

1990年代後半から2000年代にかけて、コンピューターの性能向上と共にソフトウェアシンセサイザー(ソフトシンセ)が登場します。これは、物理的なハードウェアを持たず、PC内で動作するバーチャル・インストゥルメントです。代表的なメーカーとしては、Native Instruments や IK Multimedia、Propellerhead、Steinberg など、当時はまだ数も多くはなかったのですが、近年は、ハードウェア中心だったメーカーなども参入しており、数多くメーカーから多種多様なソフトシンセがリリースされています。

ソフトシンセは、音作りの自由度、拡張性、コスト面で大きなメリットがあり、DAW との組み合わせによって、スタジオの機能を一台の PC 内に収めることができるようになりました。特にハードウェア・シンセでは難しい(手間がかかってしまう)、リコールも簡単にできるメリットもあり、制作の現場では欠かせない存在となっています。また、アナログモデリング技術により、往年の名機のサウンドも再現され、現在ではノスタルジーと革新が共存する環境が整っているのです。

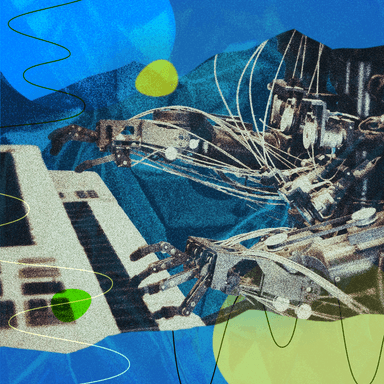

現代のシンセサイザー:ハイブリッドと AI の時代

近年では、ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたハイブリッド型のシンセの登場や、シンセサウンドをクラウドからダウンロードしたり、さらには AI による自動音色生成などを活用した音源も登場しています。一方で、ハードウェアのモジュラー・シンセも再評価され、Eurorack規格を中心に小型化されたモジュールの人気も高まっています。

また、ウェーブテーブル合成、グラニュラー合成、物理モデリングといった多様な音響技術が融合されたソフトウェアが数多く登場しており、シンセサイザーは今なお進化を続けています。

シンセサイザーは、アナログの波形から音作りをする、という理念から生まれた楽器でした。しかし現代のシンセサイザーは、音楽制作において単なる「音を作る道具」ではなく、「音楽そのものを再定義する存在」となっているのです。

おわりに

シンセサイザーは約100年の歴史の中で、技術革新と創造性に支えられながら進化してきました。テルミンのようなアナログの始祖から、現代の無限の可能性を持つソフトウェア音源に至るまで、その姿形は変わっても、クリエイターたちの音に対する探究心をくすぐり続けているのです。

株式会社Core Creative代表。株式会社リットーミュージックで、キーボード・マガジン編集部、サウンド&レコーディング・マガジン編集部にて編集業務を歴任。2018年に音楽プロダクションへ転職。2021年、楽曲制作をメインに、多方面で業務を行う。2022年、事業拡大のため株式会社Core Creativeを設立。現在は東放学園音響専門学校の講師なども務め、さらなる事業拡大のため邁進中。