作詞作曲も含めて、楽曲制作の流れにはアーティストによって様々なやり方があります。

現在は所属先を持たずに、フリーで制作からリリースまで行っている宇宙まおが、一つの例として進め方をご紹介します。迷っている方の参考になれば幸いです。

前回の記事では、作詞作曲のプロセスをご紹介しています。ゼロから曲を生み出す段階でつまづいている方に参考にしてもらえると嬉しいです。合わせてご覧ください。

今回は作詞作曲の後から、曲を完成させリリースするまでの流れをお伝えできればと思います!

大まかな流れは以下のようになっています。

- 着地点を決める

- アレンジを依頼

- レコーディング

- ミックス

- マスタリング

- リリース

作詞作曲の段階では、自分一人の単独の動きでしたが、ここからは多くの人が関わってくる工程に突入です。個人的にはここからが、音楽制作のやりがいを感じる楽しい時間なので、そのあたりもお伝えできるように詳しく書いていきますね。

一般的な音源制作の流れについては、以下の記事も参考にしてみてください。

着地点を決める

作詞作曲で仕上がった曲を、どのようなアレンジにしたいのか、どのようにリリースしたいのか、などのイメージによって、その楽曲の制作にかける力加減が決まってくると思います。

「とても素敵なバラードができたから、これはバンドサウンドでさらにストリングスも入れて豪華なサウンドにしたいな。アルバムのリード曲にしよう。」

「弾き語りのままでもある程度雰囲気が出ているから、今回はリズム系楽器はなしで、ベースとフルートだけ入れたいな。これは配信でシングルとしてすぐに出そう。」

などなど、どのような着地を選ぶかで工程も変わってきます。

そこを逆算していくと、関わるミュージシャンやその方々のスケジュール、かかってくる予算などプロジェクトの全体像が見えてくるでしょう。

こうして事務的な書き方になってしまうと、なんだか大変そうだな…と感じてしまうかもしれませんが、「こんなアレンジにしたらめちゃくちゃ名曲になる予感!」「あの人に演奏してもらえたら絶対良くなる!」などと、いろいろな妄想を膨らませてる時間は最高に楽しいですよ。

アレンジを依頼する

アレンジをお願いする前に

私はいつも、ギターと歌までの作詞作曲でデモを作った後は、アレンジは基本的にアレンジャーの方にほぼお任せです。

他の人のアイデアというスパイスを加えてもらった方が面白い味付けになると思っているので、その方の技術を信頼して自由にやっていただくことにしています。

とはいえ、ヒントが何もない状態だとアレンジャーさんを困らせてしまう部分もあるので、いつも私が共有しているのはだいたい以下のような情報です。

- 録音した楽曲データ

- ギター/ 歌 / コーラスのパラデータ(各トラックが別々に分かれているデータ)

- 簡単なコード譜

- BPM

- 仕上げたいイメージの参考曲(リファレンス)

いろいろな形でサポートしてくださるアレンジャーさんがほとんどなので、用意できないものに関しては気軽に相談してみても問題ないでしょう。

アレンジャーさんに頼めるのはどんなこと?という方は以下の記事も参考にしてみてください。

アレンジの完成まで

自分の希望をひと通り伝え、アレンジを仕上げていってもらいます。

アレンジ入りのデモが完成したらデータで送ってもらい、修正点があれば伝えますが、この段階ではまだ仮のオケの状態なので、細かい部分はレコーディングの現場ですり合わせていくことになります。

音源制作を依頼する際に登場する用語については以下の記事で紹介していますので、わからない言葉があったら参考にしてみてください。

レコーディングをしよう

曲のアレンジが完成したら、いざレコーディングです!実際に音を鳴らし曲に命を吹き込んでいく、一番重要な工程と言えるでしょう。

レコーディングに入る流れは以下のようなものです。

エンジニア / ミュージシャンを決める

レコーディングメンバーについては、アレンジを詰めていく段階でアレンジャーと相談して決めておきます。全ての人選プロセスで言えることですが、特にミュージシャンについては、楽曲のアウトプットに直接結びつく要素なのでとても重要です。

全体の意思疎通が図りやすく理想の音になりやすいので、アレンジャーさんが信頼しているメンバーに頼むことが多いですが、特に指定がない場合は自分の提案で決まることもあります。

エンジニアに関しては多くの場合、ミックスを担当する方にレコーディング現場に来てもらい、必要な機材などを持ち込んでもらって録音していくことが多いですが、スケジュールの関係などで、レコーディングは別のエンジニア(スタジオ専属の方など)にやってもらうこともたまにあったりします。

レコーディングスタジオを決める

アレンジされたオケのなかで、どの楽器を打ち込みにするのか、どれを生楽器に差し替えるのか、そういった要素によって選ぶレコーディングスタジオが変わってきますので、そこもアレンジャーさんと相談です。

レコーディング当日

これまで準備してきたことを踏まえつつ、あとは現場のフィーリングでベストな方向を探っていきます。

私の場合、自分がブースに入るのは基本的に歌のみ。ギターもたまに弾く程度で、あとは他のミュージシャンの方が録音する過程をアレンジャーさんと確認しあいながら、ほとんどの時間は演奏を楽しんで聴いています。

自分の作った音楽に、リスペクトするミュージシャンの腕で命を宿してもらうという、ただただ至福の時間。人形だったピノキオが本物の人間になっていくような…そんな感動的な瞬間の連続です。

限られたスタジオの予約時間の中で何の楽器をどの順番で録っていくのか。または、実際に録った音の良し悪しをその場で誰が判断するのか。などなど、どのような進め方をしていくのかについては、一般的にはレーベルや事務所がついていれば、ディレクターやプロデューサーなどの役割を持った人が仕切っていくことが多いです。

フリーでソロの私の場合はアレンジャーさんと相談しながら進めていますが、バンドであればリーダーが一人いるとその進行もスムーズになるでしょう。

レコーディングが無事終わったら、録音したすべてのデータをエンジニアさんに持って帰ってもらい、次に進むのはミックス作業です。

ミックス

ミックスとは

ミックスとは、レコーディングした各楽器の録音素材を調整しながらひとつにまとめ、全体像を作り上げていく作業です。

そのためにミックスに入る前にも、アレンジャーさんと共有したような完成形のイメージをエンジニアさんにも伝えます。ここは曲の印象・人格が固まっていく工程になるので、晴れて人間になったピノキオに着せる服を選ぶようなワクワク感がありますよ。

ミックス作業とは具体的に何をやるの?という方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

ミックスが仕上がったら

ミックス作業はエンジニアさんの個人作業のため、一度持ち帰ってもらい、仕上げが済むまで待ちます。

完成した連絡をもらったら、エンジニアさんのスタジオにアレンジャーさんとお邪魔して、みんなで聴きながら確認し、気になるところがあればその場で直してもらうという作業の繰り返しです。

大きなスピーカー、小さなCDプレーヤー、ヘッドホンなど、いろいろなアウトプットでの聞こえ方を聴き比べる作業もやっていきます。

直接会う時間や場所がない場合は、オンラインでのデータのやり取りで修正してもらうこともあります。

こうして全体のバランスを取っていって、ベストな具合が見つかったらミックス作業は完了!

このあとのマスタリング作業に持っていくために、すべてのトラックを合わせたステレオのデータである「2mix 」を書き出してもらいます。

ボーカルを抜いたインストゥルメンタルバージョン(カラオケ音源)を作ってもらうのもこのタイミングです。「マイナスワン」と呼んだりすることが多いですね。

また、ライブの同期音源などに使用するために「ステムデータ」(必要な楽器をグループにまとめたもの)を作ってもらう場合もあります。

マスタリング

マスタリングとは

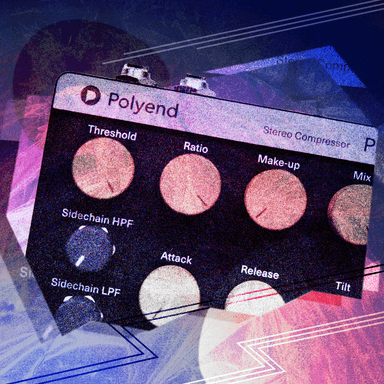

マスタリングとは音源制作における最終的な工程で、ミックスで作り込んだ音源の音圧や音量を整えていく作業です。

アルバムなど複数の曲を一つの作品に収める場合は、全体の雰囲気を揃えることがとても大事になってきます。

また、1曲単体でのマスタリングの場合は、リリースした後に他のアーティストの楽曲と並んでも音圧で負けないようにする、などの意図で調整をしていきます。

他には具体的に何をやるの?という方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

微細な違いを調整していく作業になるので、人によっては「ミックスまではこだわるけれど、マスタリングは毎回エンジニアさんにお任せする」というパターンも多いようです。

ミックスが曲そのものの中身を作り込んでいく作業で、マスタリングはそれらの曲を一つに束ねた時の印象を作り上げていく作業、という考え方がわかりやすいかもしれません。

たくさんのミュージシャンやエンジニアが関わった個性がバラバラの曲たちを、最後にひとつの人格に統合していくような、そんな大仕事が最後に待っているのです。

私は毎回マスタリングの際にはエンジニアさんのスタジオで立ち合わせてもらい、ミックスのときと同じように、要望があればその場で修正してもらうようにしています。

マスタリングが終わったら

リリースに必要なデータを書き出してもらいます。

私がいつももらうのは、ストリーミングなどのデジタルリリース用に「 WAVE 」ファイル、CD としてプレスに出すための「 DDP 」というマスターデータの2種類です。

この際に、アルバム名・アーティスト名や各曲のタイトルなどをデータに書き込んでもらえば、再生されるときにリスナーにきちんと情報が伝わるようになりますし、自分が描いた絵に最後にサインを入れるような、そんな刻印がされたようで誇らしい気持ちになるんですよね。

「自分の作品がこの世に誕生した!」という静かな実感が生まれる瞬間です。

リリース

曲が完成したら、いよいよリリース準備に入ります。

私の場合は CD 販売とデジタル配信(サブスクリプションサービスなど)の2パターンでリリースするが多いです。

ディストリビューションサービスを利用すれば、サブスクでの配信で誰でも自由に自分の音楽を全世界に届けることができます。

ディストリビューションサービスについては以下の記事でも紹介していますので、参考にしてみてください。

まとめ

以上が、私が実際に行っている楽曲制作の進め方になります。

私にとって理想の作品作りのためには、たくさんのプロフェッショナルの力が必要不可欠です。

ゼロから曲を作り、それを形にして、リスナーの元に届ける。音楽制作のプロセスにはものづくりの様々な喜びがつまっています。

自分も楽曲制作に本格的に取り組んでみたい!でもどうやってプロフェッショナルを探したらいいの?という方は、ONLIVE Studioのサービスを活用してみてください。

アレンジャー、エンジニア、ミュージシャンなど、たくさんのプロフェッショナルが登録されています。

この記事でチャレンジしてみたい人の背中を少しでも押せたら嬉しいです。

より良い音楽を生み出すために、一緒にがんばりましょう〜!

シンガーソングライター。2012年デビュー、メジャーレーベルからリリースするなどの活動後、現在はフリーに。作詞作曲、ステージでのパフォーマンスを軸に、サッカーチームの応援ソング書き下ろし、企業オリジナルソングの制作、アーティストへの楽曲提供、ラジオパーソナリティなど多分野で活動を展開中。